マフラーペダルとは

「マフラーペダル」と言う名称で、ペダルを踏むと弦とハンマーの間に 幕のようなフェルトが降りてきて、フェルト越しに叩くことで音が小さくなると言う単純な仕組みになっています。

ヤマハのアップライトピアノでは1965年のモデル「U1E」から採用されていて、それ以前のモデルはペダルが2本でした。

使い方と注意点

大抵のピアノでは踏んだペダルを左にスライドさせることで効きっぱなし状態にして使います。

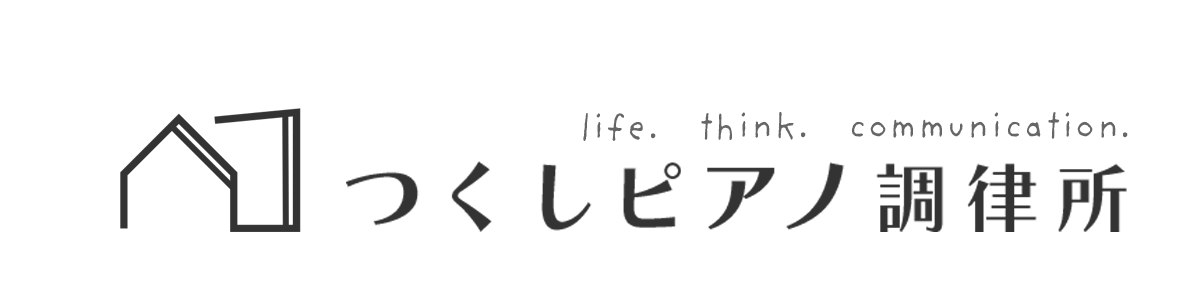

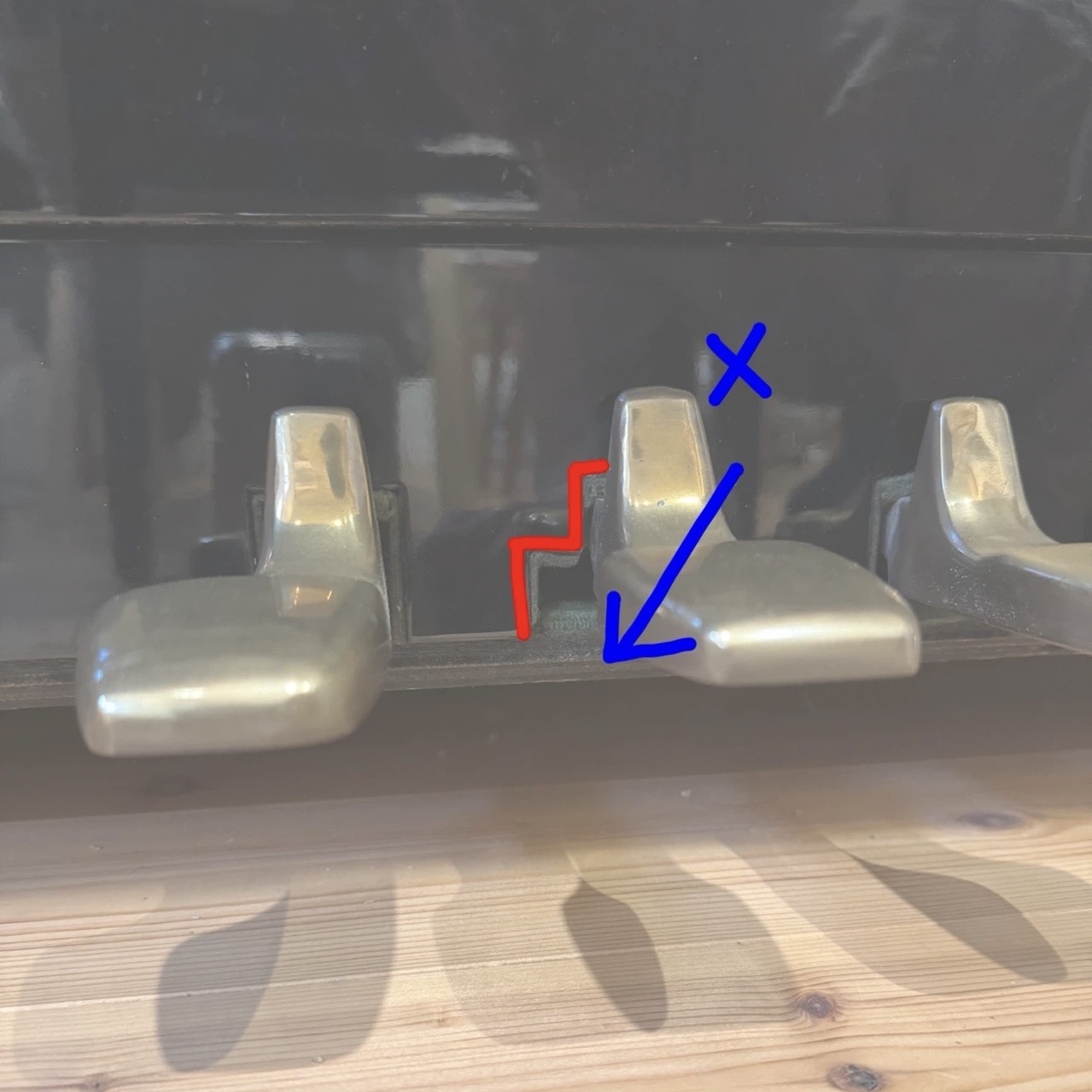

この時にやってしまいがちなのが、 ペダルを斜めに踏んでしまうこと。

これを繰り返していると、ペダル周りのクロスを引っ掛けて破いてしまうことがあります。クロスが剥がれるとマフラーフェルトの位置がずれて、弱音効果が悪くなります。

マフラーペダルを使う時は 真下に踏み切ってから、左にスライドさせることを意識してください。

慣れてくるとやってしまいがち...

マフラーペダルは“とりあえず”の機能

よく使う方は実感していると思いますが、マフラーペダルを使うと音が小さくなる代わりに、音が変になることがあります。

残念ながらこれは故障ではなく、仕様です。

マフラーフェルト越しに弦を叩くと、引っ張られたフェルトは両隣の弦にもうっすらと接触しています。それにより両隣の弦もかすかに鳴ってしまい、単音なのに、一番濁る「2度の和音」を鳴らしているのと同じような音になってしまいます。

これがマフラーペダルを使って弾いた時の、濁ったような、狂ったような、二重に聞こえるような音の正体。

特に弱音をしながら右ペダルを踏んだ時や、高音部でこの不協和音は出やすくなります。

マフラーぺダルは他の全てを犠牲にしてでも音を小さくすることを目的にしていて、音楽的な弱音ではなくあくまで防音のための弱音です。

このマフラーフェルトの不協和音は、フェルト1枚で複数の音をまかなっていることが原因です。その弱点を克服するためにフェルトを1音ずつ独立させた商品も出ているくらい、マフラーの不協和音は昔からの“あるある”なのです。

使用時は音色にあまり神経質にならず、ある程度割り切って使うのが良いと思います。

音が小さくならなくなってきたら

そうするとペダルを踏んでも音が小さくならなかったり、不協和音も出やすくなってしまいます。

その場合は、フェルトを張り替えることで万全な状態に戻すことができます。

ただネジが緩んで効かなくなっているだけ、ということも結構な確率であります。その場合はネジを締め直すだけですぐ解決します。

マフラーはなるべく使わないほうが良い?

お客さまから聞かれることがあり、調律師の立場で言えば「なるべく使わないことが望ましい」が答えです。

フェルト越しに叩くことでハンマーの減り方が偏ったり無理な力がかかったり、長期間使い続けているとピアノのバランスは悪くなります。

ただ、弾く時間帯や練習を聞かれたくないなどの事情があると思います。必要に応じて最低限、うまく使っていただければと思います。

あまり一般的ではありませんが、ピアノの表現のひとつとして、あえてマフラーペダルを使うと言う奏法もあります。